東京都で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、「収集運搬業許可」の取得が必要です。

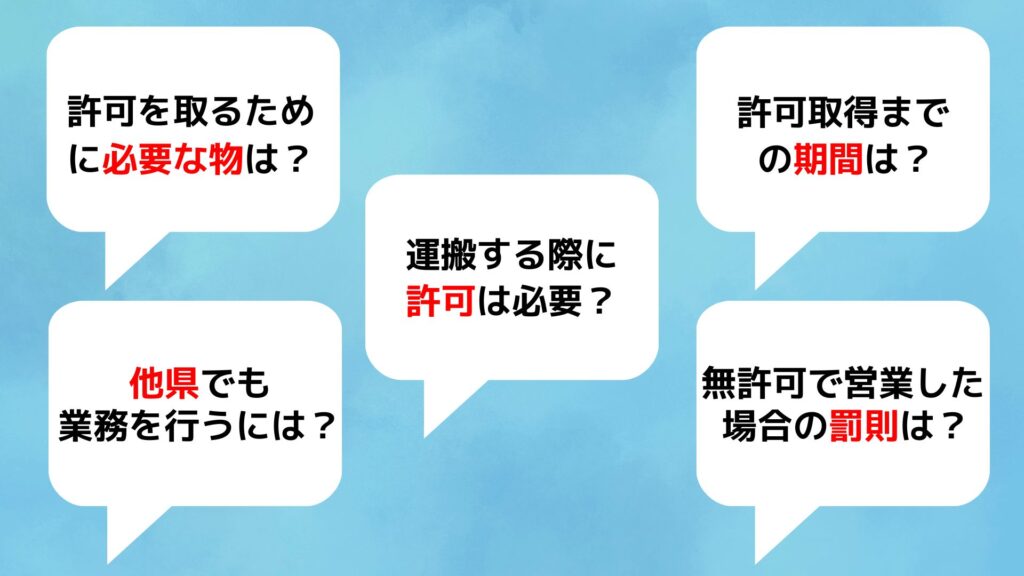

とはいえ、初めての方にとっては何から手をつければよいのかと迷うことも多いでしょう。

「講習は誰が受けるの?」「定款に何を記載すればいい?」「財務状況が不安でも申請できる?」など、疑問は尽きません。

この記事では、東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際に、現場でよくある質問や悩みをQ&A形式でわかりやすく解説します。

東京都で産業廃棄物を運搬する際に許可は必ず必要ですか?

A:必要です。

東京都で産業廃棄物を運ぶ業務を始めるには、「収集運搬業許可」の申請をしなければなりません。

廃棄物処理法に基づいた制度で、業として継続的に運搬を行う場合には都道府県の許可が必須となります。

運搬量が少なくても、他人から委託をうけて運ぶ場合は対象です。

許可を取らずに営業をすると法令違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

また、運搬先が東京都内であれば、東京都の許可が必要です。

許可を取るために必要なものは何ですか?

A:講習会の受講、欠格要件に該当しないこと、財務書類などが必要です。

まず、申請者本人または法人の場合は代表者・政令使用人が、指定の講習会(収集運搬課程)を修了していることが必須です。

講習は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施しており、許可の申請時には講習の修了証の提出が求められます。

次に、廃棄物処理法で定められた「欠格要件」に該当しないことが条件です。

過去に法令違反がある場合や暴力団関係者などは申請できません。

また、事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」が含まれている定款、直近3期分の財務諸表、使用する車両や容器の写真、駐車場の契約書なども必要です。

法人を設立したばかりでも申請できますか?

A:申請できます。

ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、代表者または政令使用人が、指定の講習会(収集運搬課程)を修了していることが必須です。

また、定款に「産業廃棄物収集運搬業」が事業目的として明記されていることが前提です。

財務書類については、通常3期分の決算書が求められますが、設立初年度で未提出の場合は、試算表や事業計画書などで代替できます。

審査では、経理的基礎や事業の継続性も確認されるため、資本金や収支見込みを明確に示すことが重要です。

設立直後でも、これらの準備が整っていれば申請は十分可能です。

定款に「産業廃棄物収集運搬業」の記載がないと申請できませんか?

A:基本的には申請できません。

法人の定款にその業務が事業目的として明記されている必要があります。

記載がない場合、申請は原則として受理されません。

たとえば「廃棄物の収集・運搬」や「産業廃棄物処理業」など、業務内容が具体的に読み取れる表現が求められます。

定款に記載がない場合は、申請前に定款の変更手続きを行う必要があります。

変更には株主総会の決議が必要となるため、時間に余裕を持って準備しましょう。

変更後は、最新の定款と登記簿謄本を申請書類として提出します。

審査では、事業目的が許可業務と一致しているかが確認されます。

曖昧な表現では認められないこともあるため注意が必要です。

積替え保管を行う場合、申請内容は変わりますか?

A:通常の収集運搬業とは異なる申請が必要です。

東京都では、積替え保管を含む業務を行う際、「積替え保管あり」の許可区分で申請することになります。

廃棄物を一時的に保管する施設を持つため、審査項目が増えます。

保管場所の図面や土地の登記事項証明書、保管する廃棄物の種類・量・方法などを記載した書類が求められます。

施設の構造や安全対策、周辺環境への配慮も確認されます。

住宅地に近い場合などは事前相談が必要な場合もあります。

許可取得までにどれくらいの期間がかかりますか?

A:一般的には1〜2か月程度が目安です。

申請内容や審査状況によって異なりますが、書類がすべて揃っていて不備がなければ比較的スムーズに進みます。

ただし、提出書類に不足や誤りがあると、補正や再提出が必要になり審査が長引くことがあります。

特に初めて申請する場合は、講習修了証や定款、財務書類、車両や容器の写真など、細かな確認が重要です。

書類の準備期間も考慮しなければなりません。

審査の混雑状況や時期によっても所要時間は変わるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。

財務内容が赤字でも許可は取れますか?

A:赤字決算でも、許可申請は可能です。

ただし、債務超過している場合は注意が必要です。

資産が負債を上回っていれば、経理的基礎があると認められるため赤字でも許可が下りる可能性があります。

一方、継続的な赤字や資金繰りに不安がある場合は、事業の継続性を示す資料の提出を求められることがあります。

たとえば、事業計画書や資金調達の見通しなどが必要になるケースもあります。

許可の有効期限と更新のタイミングは?

A:取得から5年間有効です。

更新を希望する場合は、有効期限の2か月前までに申請する必要があります。

期限を過ぎると無許可となり、業務を継続できなくなるため注意が必要です。

更新申請では、講習修了証や財務書類、車両・容器の写真などを再提出します。

講習修了証には有効期限がありますので注意しましょう。

また、更新と同時に車両や役員の変更がある場合は、別途「変更届」の提出が必要な場合もあります。

他県でも業務を行うにはどうすればいいですか?

A:業務を行う地域ごとに、個別に許可を取得する必要があります。

東京都の許可だけで他県で産業廃棄物収集運搬業を行うことはできません。

たとえば、千葉県や埼玉県で運搬する場合は、それぞれの自治体に申請が必要です。

申請に必要な書類は、自治体によって若干異なります。

基本的な審査内容は共通していますが、基準が異なることがあるため注意しましょう。

講習修了証は複数の申請で使い回しが可能ですが、原本の提示を求められる場合もあります。

積替え保管を伴う場合は、施設の構造や周辺環境に関する追加資料が必要になることもあります。

複数地域での業務を予定している場合は、申請スケジュールを調整しながら、各自治体の制度に合わせて準備を進めましょう。

無許可で営業した場合の罰則は?

A:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります。

東京都で産業廃棄物収集運搬業を無許可で行うと、廃棄物処理法により罰則が科されます。

さらに、無許可の業者に処理を委託した場合も違反となり、委託者側に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。

行政処分の対象にもなり、事業停止命令や許可の取消しにつながることもあります。

東京都では、実際に無許可営業や虚偽申請により処分を受けた事例も公表されています。

講習会を受講していた役員が退任した場合、どうすればいいですか?

A:変更届の提出と、新しい役員による講習会の受講が必要です。

東京都では、申請者の役員のうち1名以上が講習修了者であることが許可の条件となっています。

退任が決まったら、決められた期日以内に変更届を提出します。

後任の役員は速やかに講習を受講し、修了証を取得する必要があります。

役員の変更は事業の根幹に関わるため、速やかに届出ましょう。

許可申請書の「限定」とは何を意味しますか?

A:取り扱う産業廃棄物の種類や業務範囲を絞って申請することです。

許可申請書には「限定あり/なし」の選択欄があり、「限定あり」を選ぶと、事業計画に沿って対象を明確に限定した内容で申請可能です。

「汚泥は脱水後のものに限る」「廃プラスチック類は容器包装に限る」など、取扱品目を絞ることで、審査もその内容に応じたものになります。

限定を設けることで申請のハードルが下がる場合もありますが、許可後に新たな品目を追加するには変更許可申請が必要です。

一方、「限定なし」を選ぶと、申請書に記載したすべての品目や業務範囲が許可対象となります。

すべての品目で申請をするとその分確認書類も増え手間もかかりますが、取扱品目が増えるたびに変更許可申請をしなくて済む利点もあります。

今後の事業展開をふまえて、限定の有無は慎重に判断しましょう。

「政令使用人に関する証明書」とは何ですか?

A:法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際に、現場責任者を明確にするための書類です。

代表者が常駐しない営業所などで業務を行う場合、代わりに実務を統括する人物を「政令使用人」として定めます。

役員ではない支店長や工場長など、その営業所において指揮命令を行う人が該当するケースが多いです。

この証明書には、政令使用人の氏名・役職・職務内容・勤務先所在地などを記載し、法人の代表者がその内容を証明します。

提出先は申請する自治体で、東京都でも同様に必要です。

政令使用人は、欠格要件の確認や講習修了証の提出対象にもなるため、許可審査において重要な役割を担います。

また、変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

決算書類が3期分そろっていない場合の対応は?

A:状況により提出する書類が異なります。

許可申請時に3期分の決算書類がそろっていない場合でも、申請は可能です。

設立間もない法人などは、開始貸借対照表の提出をします。

設立1年目であれば1期分のみで可です。

直近の決算書が提出できない場合は、前期分までの3年分の決算書類を提出します。

また、試算表や資金繰り表など、財務状況が分かる資料を補足として提出が求められる場合もあります。

更新申請と同時に車両や役員を変更する場合、別途届出は必要ですか?

A:同時申請に限り、別途の変更届は不要です。

申請書内に変更内容を正しく記載し必要な添付書類を提出すれば、更新申請と一括で処理されます。

原則、変更申請は変更の事実が発生してから決められた期日以内に行います。

車両の変更は10日以内、登記を必要とする役員の変更等であれば30日以内に提出します。

変更届は忘れがちなので、日ごろから注意しましょう。

運搬容器の写真にインターネット画像を使ってもよいですか?

A:インターネット上の画像を使うことはできません。

申請者が実際に使用する容器を撮影した写真の提出が求められています。

この写真は、容器の形状や材質、容量などを確認するためで、実物であることが条件です。

カタログ画像や参考写真では、審査に必要な情報が正確に伝わらないため認められません。

撮影時は、容器の全体がわかるように写し、ふたの有無や社名・許可番号の表示がある場合は、それも見えるようにするとスムーズです。

提出資料に虚偽があると、許可が下りないだけでなく行政処分の対象になる可能性もあります。

リース車両や役員所有車両を運搬車両として使えますか?

A:条件を満たせば使用できますが、役員個人の所有車両は使えません。

申請者が事業用として管理している車両であることが前提です。

リース車両を使う場合は、契約書に申請者が使用者として記載されている必要があります。

この場合は、契約期間や使用目的が確認できる契約書の写しを添付しましょう。

一方、役員が個人名義で所有する車両は、法人の管理下にあるとは認められず申請には使えません。

たとえ代表者であっても、個人名義の車両は原則不可です。

駐車場の契約書や地図の提出は必要ですか?

A:不要です。

東京都以外で許可申請する際には必要とされる場合があります。

運搬車両の駐車場所在地が変更になった場合は届の提出は必要です。

この場合の添付書類は「許可証の写し」と「新旧対照表」です。

電子化された車検証の提出方法は?

A:「自動車検査証記録事項」の写しを提出します。

従来の車検証のコピーは不要です。

運輸支局などで発行される書面で、車両の登録番号や型式、所有者情報などが記載されています。

許可申請時には、車両の確認資料としてこの写しを添付します。

記録事項の内容が不鮮明だったり、必要項目が抜けていると審査に影響するため、事前に確認しておきましょう。

申請予約はどこから行えばよいですか?

A:電話にて予約をします。

産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更申請には、事前予約が必要です。

窓口申請だけでなく、郵送申請の場合も予約が必須です。

書類提出時には、予約内容に沿って必要書類をそろえ、チェックリストと一緒に提出します。

予約なしで書類を送ると受付されないため、必ず事前に予約を済ませましょう。

東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をご検討中は「おさだ事務所」までご連絡ください!

申請書類の作成から講習・添付資料のサポートまで丁寧に対応しています。

初めての方も安心してご相談いただけます。

【参考サイト】

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/on_processor/license_application

【こちらもご覧ください】